Reportage de Cosmos Media, rédigé par Saoussen Ben Sheikh participant et reporter de cette mobilisation panafricaine.

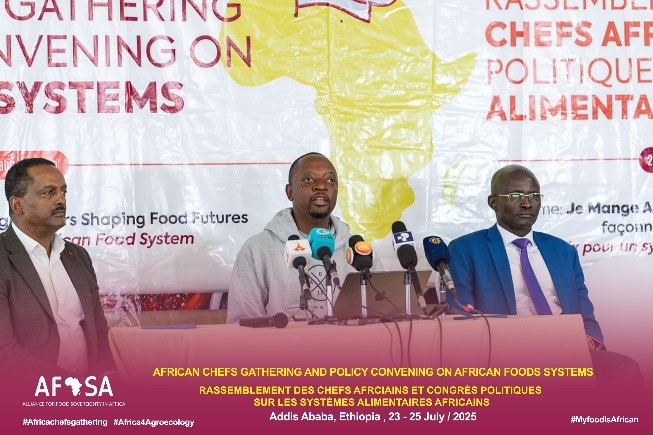

Du 23 au 25 juillet 2025, Addis-Abeba s’est transformée en capitale de la souveraineté alimentaire africaine. Pour la première fois, le continent a réuni autour de la même table des chefs cuisiniers, décideurs politiques, agriculteurs et militants autour de ce double événement historique conjoint. L’objectif est de promouvoir les cuisines locales comme levier de justice sociale, de santé publique et de résilience climatique.

“Je mange Africain” : Unir les voix pour un système alimentaire africain juste, durable et enraciné

L’événement est organisé dans le cadre de la campagne « Je Mange Africain », lancée en 2022 par l’AFSA (Alliance for Food Sovereignty in Africa). » Ce mouvement panafricain vise à reconnecter les communautés avec les systèmes alimentaires indigènes, à résister à la mainmise des multinationales et à amplifier les voix du terrain— celles des agriculteurs, des cuisiniers, des femmes et des jeunes qui, chaque jour, nourrissent l’Afrique.

L’événement est organisé dans le cadre de la campagne « Je Mange Africain », lancée en 2022 par l’AFSA (Alliance for Food Sovereignty in Africa). » Ce mouvement panafricain vise à reconnecter les communautés avec les systèmes alimentaires indigènes, à résister à la mainmise des multinationales et à amplifier les voix du terrain— celles des agriculteurs, des cuisiniers, des femmes et des jeunes qui, chaque jour, nourrissent l’Afrique.

« La campagne #JeMangeAfricain s’attaque aux stéréotypes qui qualifient notre cuisine de “lente”, “peu hygiénique” ou “moins nutritive”. Il est temps de restaurer la fierté envers notre héritage culinaire. Les décideurs jouent un rôle clé car ce sont eux qui orientent les politiques agricoles — de l’acceptation des aliments modifiés au soutien aux supermarchés.

C’est pour cela que nous les réunissons avec des chefs et des acteurs de la société civile : pour formuler ensemble des politiques qui nourrissent vraiment nos communautés. » explique à Cosmos Media,Bridget Mugambe, coordinatrice des programmes de l’AFSA.

Il s’agit de reprendre le pouvoir de choisir ce qui nous nourrit, culturellement et nutritionnellement. Cette rencontre de chefs en est l’incarnation vivante : une expression vibrante de systèmes alimentaires africains portée par ceux qui cuisinent, innovent, et tissent des liens entre les communautés à travers le continent. »

Pour Andrew Adem, coordinateur de l’AFSA, ce sommet va bien au-delà d’un simple événement gastronomique :« Ce sommet n’est pas seulement une célébration culinaire, c’est un appel à l’action à l’échelle du continent. Il place nos chefs cuisiniers au cœur du mouvement pour la souveraineté alimentaire, non seulement en tant que gardiens du goût, mais aussi en tant que conteurs, éducateurs et militants de la culture Africaine. Grâce à eux, nous nous réapproprions nos cuisines, nous renouons avec nos fermes et nous réimaginons un avenir où la nourriture africaine nourrit nos corps, préserve notre identité et rétablit la dignité de nos systèmes alimentaires. »

Dans un contexte où la standardisation industrielle et la restauration rapide érodent les traditions culinaires africaines, contribuant à la malnutrition et à la dégradation de l’environnement, cette rencontre représente un retour aux sources — une manière de construire l’avenir avec la sagesse du passé.

« C’est un moment décisif », a déclaré Hakim Baliraine, président de l’AFSA lors de son interview avec Cosmos Media. « Les chefs cuisiniers, comme les agriculteurs, sont les gardiens de la mémoire et de l’innovation. Grâce à cette réunion, nous jetons un pont entre la cuisine et la terre pour retrouver notre souveraineté, notre santé, notre culture et notre résilience climatique ».

Enfin, pour Million Belay, coordinateur général de l’AFSA, cet événement est aussi un acte de résistance et insiste sur la portée politique de la cuisine : « Lorsque les chefs cuisiniers préparent des plats indigènes avec des ingrédients agroécologiques, ils ne font pas que cuisiner, ils font revivre l’identité, résistent aux régimes alimentaires industrialisés et soignent à la fois les gens et la planète. »

Les gardiens du gout se mobilisent à tous les niveaux

Des fourneaux aux politiques publiques, de nombreux participants militent à travers leur projet pour transmettre la cuisine Africaine. Ils défendent une vision forte d’une Afrique fière de ses racines culinaires, qui valorise ses savoir-faire et qui transforme chaque repas en levier d’émancipation sociale, économique et culturelle.

Maimouna Diouf – Le goût de l’émancipation

Présidente de l’Union Nationale des Femmes Restauratrices du Sénégal (UNFRS)

Basée à Dakar, Maimouna Diouf dirige un large réseau de plus de 250 femmes restauratrices. Son combat est de faire de la cuisine un levier d’émancipation économique et sociale pour les femmes. Sous son impulsion, l’UNFRS œuvre pour former, accompagner et propulser les femmes vers l’entrepreneuriat culinaire, tout en revalorisant leur rôle dans la société.

Hissein Mahmoud – Le Pâtissier du Désert (Tchad/France)

Chef pâtissier d’origine tchadienne, issu d’une fratrie de 11 enfants et seul diplômé de sa famille, Hissein Mahmoud a longtemps dû cacher son métier, considéré comme une activité réservée aux femmes. « La cuisine me fascinait depuis toujours – les odeurs, les textures… mais j’ai dû lutter contre les traditions et les tabous. » confie-t-il. Il est aujourd’hui reconnu comme une étoile montante de la gastronomie engagée. En France, il révolutionne la pâtisserie avec 90 % d’ingrédients issus du terroir tchadien. Il incarne un modèle de résilience et d’audace. Son rêve ? Créer un centre de formation pour valoriser la cuisine tchadienne et former femmes et hommes à en faire un métier d’avenir.

Michael Quainoo alias « Sexy Chef » – Ghana

Son surnom interpelle et son approche séduit : ce chef ghanéen est en mission pour moderniser la cuisine traditionnelle africaine sans en perdre l’essence ni les valeurs. Une star des réseaux sociaux, il inspire une nouvelle génération de chefs. Il souhaite démontrer que cuisiner africain peut rimer avec modernité à travers des nouvelles techniques comme la précuisson, conservation et autre trucs et astuces.

Muyingo Charles Ssekiyizivu – Ouganda

Ce chef ougandais prône l’investissement dans les chefs entrepreneurs locaux. « Je suis chef depuis près de 25 ans. J’ai été formé au Royaume-Uni. Durant ces années, j’ai rencontré plusieurs chefs de différents pays africains. Ce fut une occasion d’apprendre de nouveaux ingrédients, de nouvelles cuisines, nourrir sa créativité, mais aussi de réseauter avec d’autres chefs du continent. Il plaide pour une documentation des recettes traditionnelles, leur transmission dès l’enfance et leur valorisation à travers les politiques publiques et les réseaux sociaux.

Chef Wafik Belaid – Tunis, Répertorier la diversité de la cuisine Africaine

« J’ai eu la chance d’être chef de cuisine de l’équipe nationale de football de Tunis pendant 17 ans. J’ai fait 180 voyages en Afrique et de découvrir la richesse du continent.

Il faut d’abord connaître notre Afrique, avant de parler agriculture et cuisine. Notre continent est riche en ingrédients, recettes, culture, religions, en tribus… Cette diversité nous a permis d’être l’une des meilleures cuisines au monde. Il faut créer une cartographie culinaire pour connaitre la richesse de la cuisine du continent. Ensuite, il faut créer des événements, des échanges entre Africains, pour échanger et parler de la diversité de nos produits. »

Voix Politiques et du terrain : Une Cause Commune

Françoise Uwumukiza – Parlementaire, Communauté d’Afrique de l’Est

« Manger africain est un engagement à soutenir », déclare-t-elle avec conviction à Cosmos Media. Elle appelle à légiférer, sensibiliser, et soutenir les fermiers via l’accès à l’information, la technologie, et les pratiques biologiques comme le compost.

Elisabeth Afananga – Agroéleveuse, Cameroun

Représentante d’un réseau d’organisations paysannes africaines, elle milite pour des politiques publiques adaptées aux besoins alimentaires des populations, la transition agroécologique et la formation des jeunes à l’entrepreneuriat agricole.

« Ce type de rencontre est important car il permet de faire un lien entre tous les acteurs de la souveraineté alimentaire africaine. Il importe d’accroître les investissements en direction de l’agroécologie, pour que les produits soient disponibles dans nos marchés et puissent être accessibles à tous les consommateurs africains. »

Une déclaration panafricaine pour l’avenir de la cuisine

La rencontre s’est conclue par l’adoption d’une déclaration majeure saluant la richesse du patrimoine culinaire africain, tout en identifiant les principaux défis et opportunités pour l’avenir des systèmes alimentaires du continent.

Le texte souligne trois axes fondamentaux :

- La reconnaissance de la valeur culturelle et patrimoniale des cuisines africaines,

- Le rôle central des chefs cuisiniers comme passeurs de mémoire et vecteurs de changement,

- La nécessité de politiques publiques cohérentes, de financements accrus et d’une meilleure reconnaissance à l’échelle mondiale.

Parmi les engagements concrets annoncés figurent la création d’une Journée culinaire africaine, la valorisation des semences locales, la lutte contre les récits hérités de l’époque coloniale, ainsi que le soutien aux jeunes et aux femmes comme agents clés du changement.

La déclaration met également en lumière un ensemble de défis structurels freinant la transmission et la pérennité des savoirs culinaires africains. Il s’agit notamment du fossé intergénérationnel croissant, de la marginalisation des traditions culinaires locales dans les programmes scolaires, et de l’absence de reconnaissance institutionnelle des cuisines africaines à l’échelle internationale. Le changement climatique, la faible valorisation des cultures vivrières locales et la persistance de stéréotypes dévalorisants sont également cités.

Malgré ces constats, le document adopte un ton résolument optimiste, en identifiant plusieurs leviers de transformation :

- L’élargissement du partage intergénérationnel via l’éducation et les médias numériques,

- La documentation des recettes et savoir-faire par des publications et événements culinaires,

- L’implication accrue des femmes et des jeunes comme acteurs centraux de l’évolution des pratiques alimentaires.

Sur le plan des politiques publiques, les participants appellent à favoriser les circuits courts, à soutenir la recherche agroalimentaire locale, et à développer des initiatives de narration valorisant les chefs et les producteurs comme gardiens du patrimoine culinaire.

Enfin, la déclaration réaffirme une volonté collective de passer de la parole aux actes. Les signataires s’engagent à bâtir des systèmes alimentaires africains durables, en s’appuyant sur les savoirs ancestraux, l’identité culturelle et une approche inclusive allant des cuisines et des fermes aux arènes politiques et éducatives.

Déclaration du premier rassemblement des chefs africains et de la conférence politique sur les systèmes alimentaires africains

Nous, participants au rassemblement des chefs africains et à la réunion politique sur les systèmes alimentaires africains, représentant 23 pays du continent, nous sommes réunis dans un esprit d’unité, de détermination et de solidarité pour publier cette déclaration collective.

- Célébrer notre patrimoine

Nous affirmons la beauté, la dignité et le caractère sacré des systèmes alimentaires africains, qui ont nourri les corps, soutenu les cultures et relié les communautés à travers les générations.

Nous célébrons :

- Le rôle essentiel des aliments indigènes dans les cérémonies, les pratiques curatives et la vie spirituelle.

- Les plats traditionnels, qui ont transmis la sagesse ancestrale et apporté des nutriments.

- Les rituels alimentaires qui honorent les ancêtres, favorisent la cohésion communautaire et protègent la biodiversité.

- Les festivals culinaires, les traditions et les campagnes médiatiques qui promeuvent la fierté de « manger africain ».

- Les connaissances écologiques ancrées dans les cycles saisonniers, la préparation communautaire et les rythmes agricoles sacrés.

- Le travail des chefs, des anciens et des communautés qui innovent tout en restant ancrés dans leur identité culturelle.

- Les entreprises dirigées par des jeunes et les adaptations créatives de la restauration rapide africaine qui mettent à l’honneur les ingrédients et les histoires locales.

- Reconnaître nos défis

Tout en honorant notre patrimoine alimentaire, nous sommes également confrontés à de profonds défis qui menacent sa survie et sa vitalité.

Nous reconnaissons :

- La déconnexion croissante des jeunes avec les traditions alimentaires, qui perçoivent souvent l’agriculture et la cuisine comme une punition.

- Les systèmes d’éducation culinaire qui marginalisent les connaissances africaines et valorisent les pratiques eurocentriques.

- L’exclusion structurelle de la cuisine africaine de la gastronomie mondiale et des marchés traditionnels.

- Les effets du changement climatique, de la dégradation des sols et de la négligence politique sur la souveraineté semencière et les cultures traditionnelles.

- La persistance des discours coloniaux et des modèles de développement extractifs qui érodent nos cultures alimentaires.

- Les contradictions politiques qui consistent à prôner l’agroécologie dans les discours mais à la mettre de côté dans la pratique.

- Les lacunes en matière d’infrastructures, le manque de chambres froides, les mauvaises conditions de transport et l’insuffisance des investissements, qui désavantagent les chefs et les petits producteurs.

- Une stigmatisation sociale profondément enracinée qui présente la cuisine africaine comme inférieure ou inadaptée aux établissements hôteliers modernes.

- Reconnaître nos opportunités

Malgré les défis à relever, nous voyons d’immenses possibilités de restauration, de renaissance et de réinvention des systèmes alimentaires africains.

Nous envisageons :

- Renforcer les connaissances intergénérationnelles par le biais des écoles, des réseaux culinaires et des plateformes numériques de narration.

- Documenter et célébrer le savoir ancestral en matière d’alimentation à travers des livres de cuisine, les médias et des festivals gastronomiques.

- Des innovations politiques qui donnent la priorité à l’approvisionnement local, à la protection des semences et à la recherche communautaire.

- L’autonomisation des femmes et des jeunes en tant qu’acteurs centraux de la transformation agroécologique et culinaire.

- Définir les systèmes alimentaires africains comme scientifiques, durables et adaptables aux besoins contemporains.

- Renforcer la collaboration régionale entre les chefs, les décideurs politiques, les chercheurs et les institutions culturelles.

- Institutionnalisation de plateformes continentales, telles qu’une « Journée culinaire africaine » et des feuilles de route culinaires nationales.

- Réformer les programmes éducatifs afin de décoloniser les connaissances et de valoriser les traditions alimentaires africaines.

- Nos engagements et appels à l’action

Nous nous engageons à :

- Placer les valeurs africaines de partage, de dignité et de guérison au cœur de tous nos travaux sur les systèmes alimentaires.

- Remettre en question les discours dominants et défendre la souveraineté alimentaire dans les politiques, les médias et l’éducation.

- Encourager les collaborations régionales qui amplifient les connaissances culinaires, la diversité des semences et les échanges interafricains.

- Promouvoir des réformes inclusives des programmes scolaires qui valorisent les traditions alimentaires africaines dans l’enseignement culinaire et agricole.

- Soutenir la narration qui met en valeur les chefs, les agriculteurs et les guérisseurs alimentaires locaux en tant que gardiens de notre patrimoine.

- Exiger la mise en œuvre, et non la simple rédaction, de politiques nationales et régionales en matière de souveraineté alimentaire.

- Appeler les législateurs africains à harmoniser les politiques climatiques, agricoles et éducatives avec les systèmes alimentaires indigènes.

- Protéger les petits producteurs et les traditions culinaires contre les influences extérieures abusives.

- Promouvoir les investissements publics et privés dans les chefs cuisiniers locaux, les innovateurs alimentaires et les pôles culturels alimentaires.

- Une déclaration vivante

Nous quittons cette réunion avec un esprit uni, un objectif commun et une vision collective pour nourrir l’Afrique grâce à nos mains, nos cœurs et notre patrimoine. Nous allons de l’avant en nous appuyant sur les connaissances ancestrales, la fierté culturelle et la conviction inébranlable que les systèmes alimentaires africains ne sont pas seulement un héritage, mais aussi un avenir.

Que cette déclaration ne reste pas lettre morte, mais devienne un engagement vivant, passant de nos cuisines et de nos fermes aux politiques et aux salles de classe, des histoires que nous racontons à l’avenir que nous façonnons.