“فوضى الجفاف والفيضانات في المغرب تغذي عاصفة من نظريات المؤامرة حول تلقيح السحب (الاستمطار الاصطناعي).”

في قرية أونين الصغيرة، المترامية أعلى جبال الأطلس المتوسط في المغرب، السماء كلّ شيء: سقفٌ وسقفٌ مقدس، وإلهٌ ضامر، وسيدُ الأرزاق والمصائر. لأجيال متعاقبة، اعتاد القرويون قراءة الغيوم وكأنها نُذُر: بطنها الداكن، الريح المتقلبة، ورائحة التراب المبتل. كلها علامات على أن المطر، أخيرًا، قد يحلّ ضيفًا من جديد.

لكن، في السنوات الأخيرة، أضحت السماء تخفي أسرارها. غدا المطر متقلبًا لا يُعتَمد عليه؛ يلمح في أكتوبر، ويختفي في مارس، ثم يعود فجأة في سُيول هادرة تنحت الوديان في الأرض العطشى.

وفي يوم ثلاثاء من أوائل شهر سبتمبر 2024، بعد أسبوع من شمس عارية وأيام قاحلة، إجتاحت أمطار لم يرَ لها القرويون مثيلاً منذ سنوات أطلس المغرب، تلك الجبال الشامخة التي تشكّل العمود الفقري لشمال غرب إفريقيا، وتفصل الصحراء عن البحر.

على ممر ضيق قرب الطريق المؤدي إلى مراكش، توقفت السيارات فجأة، وإطاراتها ترتجف على حافة هاوية بينما المطر ينهمر بشكل مفاجئ وعنيف. ترجل السائقون بحذر، وانحَنوا لينبشوا الأنقاض بأيديهم العارية، ثم أخذوا يكدسون الحجارة شاقّين لأنفسهم دربًا وسط انزلاق الطين، يهمسون بدعوات خافتة لا يسمعها إلا الله.

همس حسن، سائق سيارة أجرة من أبناء المنطقة: “هذا ليس طبيعيًا”. ركابه، مجموعة من القرويين المتكدسين في المقعد الخلفي، كانوا يهزون رؤوسهم موافقين أو يهمسون بأدعية استغفار. أضاف بهمس: “يقولون إنهم أصبحوا يعبثون بالغيوم. يحاولون إنزال المطر بدلاً من ترك الأمر لله”.

في المغرب، المطر ليس مجرد مطر. إنه حالة سماوية تظهر للعيان، حوار سرمدي بين أهل الأرض والسماء. على مر السنوات، كلما أقبل الشتاء ولم يهطل الغيث، كان الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، يستدعي صلوات الاستسقاء. صلاة تنبع من عمق التراث النبوي، حيث يتجمع المصلون حفاة في الساحات أو ساحات المساجد، بملابس واسعة، يدعون بالمغفرة والخير. وفي القرى، غالبًا ما يسير أهل البلدة جميعًا نحو الفجر، يقودهم الأطفال في المقدمة، إيمانًا أن البراءة قد تستجلب رحمة الله.

أما في المجتمعات الأمازيغية الجبلية القاسية في الأطلس، فلا تزال الفتيات الصغيرات يُحيين طقس “تاغنجا”، وهو طقس مطر أقدم من الإسلام ذاته؛ يتزينّ بأوراق الأشجار ويشاركن في استعراضات غنائية للسماء، بينما يسكب الشيوخ الماء فوق رؤوسهن دعوة رمزية للغيث. في مثل هذه الطقوس، لا يُنظر للجفاف على أنه ظاهرة علمية، بل اختبار لقوة الجمع ووحدة الروح.

الكثيرون في هذه المناطق الجبلية النائية لا يتحدثون عن المسؤولين الحكوميين بصفتهم رجال خدمة عمومية، بل يرونهم ككائنات بعيدة قادمة من الرباط — يسمونهم ببساطة: “ناس الرباط”. رجال يرتدون البذلات الأنيقة وتظهر أسماؤهم في عناوين الصحف، فيما سياساتهم ترسم ملامح الحياة من خلف الأفق البعيد. هنا، حيث قلما تطأ أقدام المسؤولين هذه القرى — إن حدث ذلك أصلاً — يتحولون إلى شخصيات شبه أسطورية، تتناهى كلماتهم وقراراتهم إلى الناس كأنها إشاعات تحملها الرياح. وعودهم، بالنسبة للكثيرين من أهل الجبال، تبقى عصية الملمس مثل الغيوم نفسها: تراها العين ولا تطالها اليد.

“معاناة المغرب الطويلة مع الجفاف… والآن مع الفيضانات“

اجتاحت المغرب أسوأ موجة جفاف يشهدها منذ عقود. فعلى مدى ست سنوات متتالية، لم تهبّ من سماء المملكة سوى الغبار. انخفض معدل هطول الأمطار إلى ما دون المتوسطات الموسمية بنسبة وصلت أحياناً إلى 67%. وتراجعت الخزانات الكبرى مثل بين الويدان التي اضحت مجرد أحواض متشققة، كاشفة عن حجارة قديمة وهياكل عظمية لأسماك بفعل الشمس. وبحلول عام 2023، انخفض معدل امتلاء السدود في البلاد إلى أقل من 30%، وفي بعض المحافظات الجنوبية، اضطر السكان لجلب المياه عبر الصهاريج أسبوعيًا، وأحيانًا يوميًا.

وجدت مجتمعات بأكملها نفسها مضطرة إلى تقنين استهلاك المياه. ففي مدن مثل مراكش وأكادير، كانت الصنابير تجف مع حلول المساء، وأصبح الاستحمام محدود الوقت. أما في الدار البيضاء، فقد فرضت وزارة التجهيز والماء قطعًا ليليًا للمياه، وألزمت الحمامات التقليدية بالإغلاق لثلاثة أيام كل أسبوع بسبب “الندرة الاستثنائية”.

وفي القرى التي تفتقر لشبكات المياه، كانت النساء والفتيات يستيقظن قبل الفجر ليمشين كيلومترات إلى الآبار الجماعية، ولا يعدن إلا بجرار بلاستيكية نصف ممتلئة بمياه مالحة. أما الزراعة، التي تشكل العمود الفقري لحياة الريف المغربي، فقد تعرضت لضربة قاسية؛ جفت حقول القمح، وتقلصت محاصيل الزيتون إلى النصف، ليصبح زيت الزيتون، الذي كان سلعة أساسية في المنازل المغربية، رفاهية لا يقدر عليها سوى القليل. وفي حزام الزعفران قرب تالوين، ظهرت أزهار الزعفران الثمينة متأخرة بأسابيع وبأعداد قليلة.

أما الرعاة الرحل في الأطلس الكبير، فقد فقدوا قطعانهم بالكامل في ظل أزمة المناخ. يقول أحد الرعاة الأمازيغ قرب الراشدية: “لم يعد هناك ما نأكله، بعنا قطعاننا أو رأيناها تموت أمام أعيننا”.

وقد أطلقت الحكومة خطّة طوارئ للجفاف سنة 2022، قدّمت فيها دعمًا ماليًا للفلاحين وبنت محطات تحلية جديدة، لكن بالنسبة لكثيرين، جاء هذا الدعم متأخرًا أو لم يصل أبدًا. ومع تدهور مصادر الرزق الريفية، هجرت بعض العائلات أراضيها متجهة إلى المدن، مما زاد من أعداد سكان الأحياء الهامشية المعرضين للهشاشة.

أما في زاكورة، تلك الواحة المنحوتة وسط سهول مغبرة حيث كان وادي درعة يجري بحرية ذات يوم، فالحياة تدور دومًا حول شجرة النخيل. تمتد صفوف النخيل العتيق تحت أعين جبال بني اليقظة. لعقود، كان إيقاع البلدة مرتبطًا بالفصول: جني التمر في الخريف، القمح في الشتاء، وحرّ لافح في الربيع.

هنا، تأتي المياه من آبار عميقة وقنوات “خطارات” تقليدية، وهي أنفاق تحت الأرض حفرت منذ قرون لاقتطاف كل قطرة وجرها نحو الحقول والمنازل. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الآبار تجف رويدًا رويدًا. يتحدث السكان عن الرمال التي تزحف إلى الحقول، وعن الأشجار التي تؤتي ثمارها متأخرة أو لا تثمر أبدًا. أما الوادي، الذي كان شريان حياة المنطقة، فلم يعد يظهر إلا بعد أمطار نادرة، يرسم جرحًا باهتًا عبر الوادي.

“لقد عانينا كثيرًا في السنوات الأخيرة. الجفاف سحقنا”، هكذا قال أبراني، أحد فلاحي زاكورة.

ثم جاءت أمطار سبتمبر 2024، ومرة أخرى في فبراير 2025. لم تكن رذاذًا خفيفًا بل كانت سيولًا تفتق عنان السماء، حوّلت مجاري الأودية الجافة إلى طوفانات، والأزقة إلى أنهار. انهارت البنية التحتية الهشة للبلدة تحت وطأة مياه لم تعد مهيأة لاستقبالها.

الصورة: بسمة العطي / أمواج

« المطر لم يساعد الفلاحين كثيرًا، بل زاد من صعوبة حياة السكان المحليين. غُمرت الشوارع بالمياه لكن الواحة لم تتحسن، » أضاف الفلاح.

في المناطق الجنوبية الجافة من درعة-تافيلالت، تيزنيت، وزاكورة، عادت الأنهار لتظهر حيث سادت الوديان الجافة لسنوات. زاكورة، التي بالكاد يصل فيها هطول الأمطار السنوي إلى رقم مزدوج، تسلمت أكثر من 200 مليمتر خلال يومين، وهو ما يزيد عن كمية الأمطار التي غالبًا ما تهطل عليها خلال عام كامل.

في تاتا، واحة صحراوية، جرفت مياه الفيضانات بساتين النخيل والمنازل الطينية. حسب وزارة الداخلية، انهار ما لا يقل عن 56 منزلاً. في 30 سبتمبر، تم انتشال جثة رجل من النهر المتضخم قرب تاتا. قبل ذلك بتسعة أيام، اختفت حافلة تقل 29 قروياً في التيار العنيف. أعلن المسؤولون أن ما لا يقل عن 18 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث.

قال أبرهامن، أحد السكان المهجرين من تاتا: « لم نشهد شيئًا كهذا من قبل ». في الواحة المحيطة، حوالي 90% من أشجار النخيل العنبية كانت ملتوية، مقطوعة الجذور، ومدمرة. بحلول أواخر أكتوبر، كانت النساء والأطفال ما زالوا يتجولون بين الأنقاض يبحثون عن أحذية، بطانيات، قدور طبخ، وفتات صغيرة من حياتهم المقطوعة.

هذه هي جنوب المغرب – تاتا، المدينة الصحراوية على حافة الصحراء الكبرى – مكان اعتاد على الجفاف أكثر مما اعتاد على الفيضانات. ومع ارتفاع المياه، ظهرت أيضًا جوقة غريبة من نظريات المؤامرة. في المقاهي ومجموعات الواتساب وخيوط فيسبوك وقنوات يوتيوب، ترسخت نظرية واحدة: المغرب هو من صنع الأمطار.

هذه الفكرة ليست جديدة تمامًا.

من هاتفيليد إلى برنامج الغيث: المؤامرات والسياسات المحيطة بالاستمطار الصناعي

في عام 1915، زعم أمريكي يُدعى تشارلز هاتفيليد أنه قادر على استحضار المطر عبر مزيج سري من المواد الكيميائية والكثير من الجرأة (وربما، كما يقول منتقدوه، بعض الخداع أيضاً). نصب معداته قرب مدينة سان دييغو، وصعد إلى برج مبتكر لينثر خلطته في السماء. وما تلا ذلك كان فوضى عارمة: فيضانات، وفيات، ودعاوى قضائية. مع ذلك، أصرّ هاتفيليد على أنه نفّذ فعلاً ما وعد به.

غير أن خبراء الأرصاد في ذلك الوقت (وبعده) أوضحوا أن المنطقة كانت أصلاً على موعد مع حدث مطري كبير بسبب أنماط الطقس الطبيعية. فلا يوجد أي دليل علمي يبرهن أن أساليب هاتفيليد نجحت فعلاً أو تسببت في الفيضانات.

بالنسبة للبعض، يُعتبر هاتفيليد رائداً في تجارب تعديل الطقس. لكن بالنسبة للآخرين، لم يكن سوى دجال محظوظ ركب موجة المصادفات وتغيرات الطقس الطبيعية.

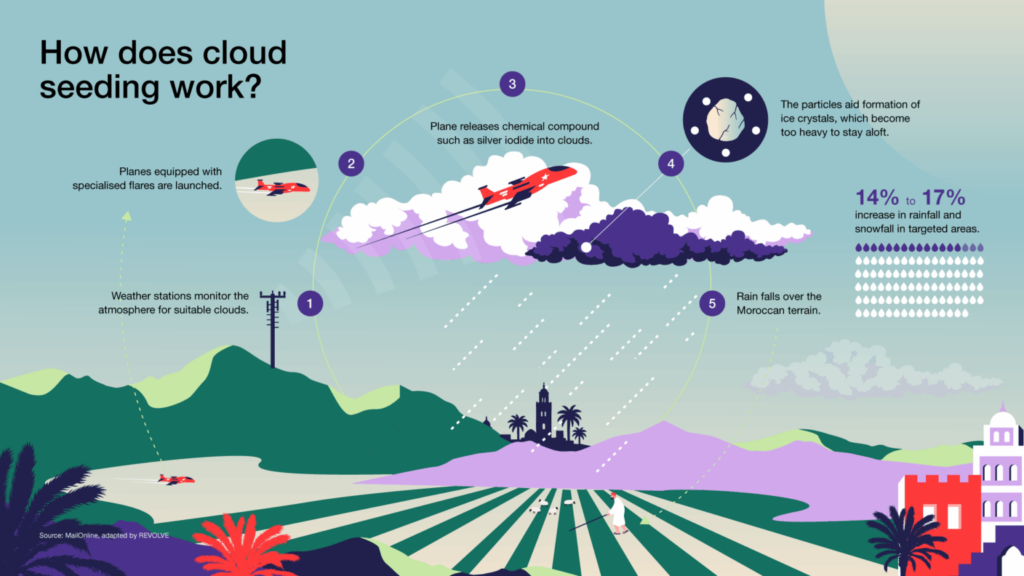

وبعد قرن من الزمن، باتت الأساليب أكثر تطوراً، لكنها لا تزال مثار جدل. إذ يقوم الاستمطار الصناعي، النسخة الحديثة من تعديل الطقس، بمحاولة تحفيز الرطوبة من السحب الموجودة فعلاً؛ فهو لا يخلق سحباً من العدم ولا يستحضر الطقس من لا شيء.

«أوه، سيكون رائعًا لو كنا قادرين على صنع كل هذا المطر فعلاً»، علّق محمد جدلي، الخبير المغربي في شؤون المناخ ساخرًا. «ذلك كان ليحل الكثير من المشاكل».

ببساطة، يتكوّن الهطول عندما تتجمع قطرات الماء وبلورات الجليد في السحب حول جزيئات صغيرة من الغبار أو الملح، حتى تصبح ثقيلة جدًا بحيث لا تستطيع البقاء عالقة في الجو فتسقط إلى الأرض بفعل الجاذبية. أما تلقيح السحب (الاستمطار الصناعي) فهو يحفّز هذه العملية بشكل اصطناعي، عبر إدخال مواد إلى السحب لتحاكي ما يحدث طبيعيًا.

غالبًا ما يستخدم العلماء يوديد الفضة، الذي يُنثر من الطائرات أو مولدات أرضية. هذا المركب يساعد على تشكّل بلورات الجليد بسبب بنيته الكيميائية. وعندما ينجح الاستمطار، ينتج عن السحابة المحقونة مطر أكثر بقليل مما كان يمكن أن تهطل به طبيعيًا، وإذا لم ينجح، تتحرك السحابة وتختفي ببساطة.

يعمل المغرب على تلقيح السحب منذ عقود. ففي الفترة بين 1984 و1989، شاركت البلاد مع الولايات المتحدة في برنامج “الغيث”، وهو مشروع بقيمة 12 مليون دولار يهدف إلى تعزيز الموارد المائية. وقد زوّد هذا المشروع المغرب بأول رادار للأحوال الجوية، ودرّب أكثر من مئة مختص، وأجرى تجارب على تقنيات الاستمطار الجوي والأرضي.

ومنذ عام 2021، ومع اشتداد موجة الجفاف، أصبحت الحكومة المغربية أكثر انفتاحًا في الحديث عن البرنامج، إذ قدمت معطيات بشأنه إلى البرلمان، ونفّذت 140 عملية استمطار صناعي — 52 منها جوية و88 من الأرض.

« نحن لا نعرف حقًا ما هذا المطر. لكننا لسنا ضد التكنولوجيا إذا كانت فعّالة وستساعد »

أبراني، فلاح في سهول زاكورة الجافة

ومع اجتياح الفيضانات لبعض مناطق البلاد العام الماضي، بدأت الشكوك تتزايد. فقد أوردت بعض وسائل الإعلام الإسبانية تقارير حول تزايد الريبة في عموم المنطقة، خاصة في جنوب إسبانيا وفي جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

كتب الصحفي بابلو راموس في مجلة “إل تييمبو” الإسبانية المتخصصة في الطقس: “إن التلاعب الاصطناعي بالمناخ والأحوال الجوية قد يحمل تبعات لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة بأسرها.” كما حذر المقال من أن التدخلات البيئية الأحادية قد تثير توتراً جيوسياسياً، خصوصاً بين الدول المجاورة التي تتأثر بالأحوال الجوية العبر-حدودية.

ومع ذلك، لم تتهم مدريد رسميًا الرباط بأنها تسببت في الفيضانات.

ولم تتوقف المسألة هنا، إذ تسربت فكرة تعديل الطقس كسلاح جيوسياسي إلى عالم نظريات المؤامرة الإلكترونية، خاصة في الجزائر حيث تشوب العلاقات الدبلوماسية مع المغرب توترات طويلة الأمد.

بات الآن الاستمطار الصناعي هو أحدث مواضيع التكهن والتشكيك على اليوتيوب ودوائر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُصوَّر كأنه أداة سرية للتأثير والهيمنة.

في الرباط، حاول وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تهدئة المخاوف، وأكد أن أي عملية تلقيح سحب لم تُنفذ في المناطق الجنوبية التي ضربتها الفيضانات الشديدة عامي 2024 و2025.

وشدد الوزير على أن البرنامج يُدار بشكل علمي دقيق، ولا يُفعَّل إلا في حالات الجفاف وبالاستناد التام إلى بيانات الأرصاد الجوية. وفي مارس، بعد موجة أخرى من الأمطار الغزيرة، التقيتُ بالدكتور عبد الرحيم موجان، خبير الأرصاد بالمديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية.

قال موجان، بلهجة من اعتاد تلقي مثل هذا السؤال مرارًا: “لا، قطعًا، الاستمطار الصناعي ليس له أي علاقة بالأمطار الأخيرة. نحن لا نقوم بتلقيح السحب إذا كان هناك مطر متوقع أصلاً”. ولم يستطع موجان تحديد تاريخ آخر عملية ضمن برنامج “الغيث”، لكنه كان حاسماً بأن أياً من تلك العمليات لم تجرِ في فترة الفيضانات.

وقد كرر هذا الموقف عمر بدور، رئيس خدمات رصد المناخ والسياسات في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مؤكداً أن الفيضانات حدثت في مناطق لم تُستهدف بالاستمطار، وخلال فترة خارج النافذة الزمنية التشغيلية المعتادة.

الصورة: ريجل أونسبلاش

ومع ذلك، بين التصريحات الرسمية وما يتداول من شائعات على الإنترنت تظل هناك فجوة عميقة من عدم اليقين، حيث يُترك فلاحون مثل أبراني، في سهول زاكورة القاحلة، ليتساءلوا عن أمطار تأتي بغزارة وقوة مفرطة، وجفاف يأبى أن ينتهي.

يقول الفلاح: «حتى الآن، على الرغم من الأمطار الأخيرة، ما زلنا نعاني من الجفاف. في الحقيقة، لا نعرف تماماً ما هي هذه الأمطار. لكننا لسنا ضد التكنولوجيا إذا كانت فعالة وستساعدنا».

تلقيح السحب: هل هو حلّ أم مشكلة لفوضى الطقس في المغرب؟

بحثت عن مزيد من الإجابات في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وهي مركز للبحث المتقدم في الذكاء الاصطناعي والدراسات المعقدة وطلاب من جميع أنحاء أفريقيا يسعون لنيل مؤهلات متخصصة.

داخل مكتبتها، التقيت بيريز كيميني، الباحث في المعهد الدولي لأبحاث الماء (IWRI)، وهو قسم بحثي جديد أُنشئ في الجامعة. أمضى كيميني ثلاث سنوات يجتمع بالفلاحين، يستمع لمشكلاتهم، وينخرط في نقاشات معهم حول السياسات الزراعية.

قال كيميني لمجلة “أمواج”: «ما نحتاج إليه ليس مجرد مزيد من التكنولوجيا، بل التواصل أيضاً، لأن الفلاحين هم الآن من يعيشون تبعات الجفاف والفيضانات معاً».

ويعتقد بيريز أنه لفهم مفارقة الجفاف والفيضانات الأخيرة في المغرب، يجب أولاً استيعاب تعقيدات مناخ البلاد من خلال أعين الفلاحين أنفسهم.

أما التهديد الأكثر إلحاحاً لموارد المياه في المغرب، فهو ليس الجفاف وحده، بل الإيقاع المختل لتغيُّر المناخ: وتيرة المطر غير المتوقعة، ارتفاع الحرارة، والضغط المتزايد على النظام الهيدرولوجي الهش للبلاد.

ما نحتاج إليه ليس مجرد مزيد من التكنولوجيا، بل التواصل أيضاً. لأن الفلاحين هم الآن من يعيشون تبعات الجفاف والفيضانات معاً ” — بيريز كيميني، المعهد الدولي لأبحاث الماء

بالنسبة للفلاحين، تبدأ الحكاية غالبًا وتنتهي مع الجفاف. فحوالي 80% منهم يعتبرونه مصدر قلقهم الرئيسي، وفقًا للباحثين. لكن الجفاف في المغرب ليس مجرد غياب المطر عن السماء؛ بل هو سلسلة متتابعة من تداعيات التغير المناخي.

درجات الحرارة الأعلى تؤدي إلى قلة هطول الأمطار وتسارع ذوبان الثلوج في جبال الأطلس، تلك الخزانات الطبيعية التي تغذي أنهار وسدود المغرب بهدوء. ومع ارتفاع درجات الحرارة، تذوب الثلوج بسرعة كبيرة، فتغمر السدود بالمياه لفترة قصيرة قبل أن تتلاشى، تاركة وراءها الحقول جافة من جديد. إن هذا الفيض المؤقت يعطي انطباعًا زائفًا بالوفرة؛ فقد يفرح الفلاحون بهطول الأمطار الغزيرة، لكن تلك الفرحة غالبًا لا تدوم طويلاً.

يفصل مصطفى صلاح بن رمل، الخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات للإيكولوجيا التي تعمل مع الفلاحين المحليين: «هذه الأمطار لن تفيد الفلاحين كثيرًا، لأنها جاءت متأخرة وغير منتظمة. المحاصيل تحتاج إلى انتظام الري وليس شدته.»

فعلى سبيل المثال، نبتة القمح تحتاج الماء في مراحل حاسمة من نموها؛ فإذا غاب الماء أثناء فترة الإزهار، تفشل النبتة في إنتاج الحبوب، بغض النظر عن كمية الماء التي حصلت عليها قبل ذلك أو بعده. وبدون إمداد مستمر ومتوقع، ينهار كامل دورة حياة المحصول.

قال كيميني: «الأزمة الحقيقية ليست أن المطر لم يعد يسقط، بل أنه لم يعد يأتي في الوقت الذي يحتاجه الفلاحون، وإذا جاء، يأتي غالبًا في شكل عنيف ومفاجئ.»

عبر حوض البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى المغرب، أصبح هطول الأمطار أكثر تقلبًا وحدّة من أي وقت مضى. فقد تتسبب عاصفة مطرية واحدة بفيضانات مدمرة، وتجرف التربة السطحية، وتغرق البادرات الرقيقة، لتليها أسابيع من الجفاف القاسي.

في أواخر عام 2024، ضربت فيضانات شديدة تونس والجزائر وإسبانيا، كاشفة عن هشاشة المنطقة المتزايدة أمام صدمات المناخ. ففي إسبانيا، أودت الأمطار الغزيرة بحياة أكثر من 230 شخصًا وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات. أما الجزائر وتونس، فقد اجتاحتهما كذلك سيول جارفة، إثر عواصف عنيفة نادرة.

الصورة: صورة مقدمة

تربة المغرب الطينية الثقيلة، رغم كونها ممتازة في الاحتفاظ بالرطوبة، إلا أنها لا تلائم هذه الظروف القاسية؛ فهي سريعة الفيضان وسريعة التشقق والجفاف أيضًا. وقد أشار خبراء الهيدرولوجيا إلى ارتفاعات مفاجئة في منسوب السدود أثناء العواصف، لكن هذه الزيادات كانت عابرة. ففيض مؤقت لا يصمد أمام جفاف يدوم شهراً أو أكثر.

“لقد أمطرت”، هكذا يقول الناس. لكن بالنسبة للفلاحين، ولكن بالنسبة للفلاحين، فإن هذا النوع من الأمطار يكاد يكون بلا معنى.

ما يحتاجونه هو الرذاذ البطيء والمستمر الذي يسمح للبذور بالإنبات وللحقول بالتنفس.

هذه الأمطار لن تفيد الفلاحين كثيرًا لأنها جاءت متأخرة وغير منتظمة. المحاصيل تحتاج إلى انتظام في الري لا إلى قوته» — مصطفى صلاح بنرمل، رئيس جمعية المنارات

بالنسبة لكيمني، تُعد تقنية تلقيح السحب واعدة من الناحية النظرية، لكنها محفوفة بالمشاكل عمليًا.

يؤكد الخبير في تغير المناخ أن الأمطار التي تُحدث بتدخل بشري يجب أن تتماشى مع دورات الزراعة. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تكون النتيجة ليس فقط غير فعالة، بل ضارة.

يمكن لهطول أمطار غير متوقعة في منطقة تحتوي على خزانات مياه ضحلة أو مجاري أنهر مهملة أن تسبب أضرارًا أكثر من الفائدة.

يحتاج الفلاحون في المناطق الريفية إلى معلومات واضحة وفي الوقت المناسب بشأن موعد ومكان سقوط الأمطار الصناعية. من دون ذلك، تُزرع البذور مبكرًا أو متأخرًا جدًا. تتغير جداول زراعة المحاصيل بصمت، وتتراجع المحاصيل، كما أضاف كيمني.

يعتمد معظم الفلاحين المغاربة كليًا على الأمطار لريّ الأراضي. وإذا تغيرت أنماط هطول الأمطار ولم يتم تحذيرهم، سواء عبر نظم الإنذار المبكر أو شبكات الإرشاد الزراعي، فإن حتى أفضل الجهود تبقى فاشلة.

قال كيمني مبتسمًا أثناء ترجيح كلماته: « والأسوأ، أنها قد تصبح مبذرة. تلقيح السحب مكلف. إذا فشلت في تقديم فوائد لمن هم في أمس الحاجة إليها، فإن التكلفة لا تكون مالية فقط – بل وجودية ».

للباحث الشاب، الذي يعترف بمعرفته المحدودة بالتكنولوجيا، هناك سؤال أكثر إزعاجًا: إلى أي مدى يمكن التحكم في تلقيح السحب فعليًا؟ إذا أمكن تحفيز السحب لإفراز المطر، هل يمكن ضبط كمية الأمطار أو مكان سقوطها؟

قال: « إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن البلاد تخاطر بحل أزمة واحدة من خلال إثارة أزمة أخرى. يمكن للفيضانات أن تدمر محاصيل كاملة. وبعد ذلك، لا يستطيع معظم الفلاحين تحمّل تكلفة إعادة الزراعة. البذور غالية، والتأمين نادر ».

في المغرب، لم يعد السؤال هو هل ستمطر، بل كيف ومتى وبأي تكلفة.

ممارسات وراثية أم تكنولوجيا حديثة؟

تؤكد السلطات المغربية للأرصاد الجوية، وكذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تلقيح السحب يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى. وعلى الرغم من أن برنامج “الغيث” لا يستشير الفلاحين بشكل مباشر، إلا أنه يضم متخصصين في المناخ يعرفون إيقاع الأرض.

يصرّ الدكتور عبد الرحيم مجان، كبير المتنبئين في المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، على أن الفيضانات كانت نتيجة فشل البنية التحتية، وليس تقنية تلقيح السحب. وأضاف أن التكنولوجيا ساعدت البلاد على مواجهة فترات الجفاف الطويلة.

لكن حتى على المستوى الدولي، يتآكل وعد تلقيح السحب. في أستراليا، قلصت البرامج الكبرى في العقد الأول من الألفية بعد نتائج غير حاسمة. في الولايات المتحدة، لا تزال عدد قليل فقط من الولايات تستخدم التقنية، ومعظمها في المناطق الجبلية. السنغال، التي كانت شريكًا سابقًا في جهود تعديل الطقس مع المغرب، تراجعت أيضًا، مستشهدة بنتائج متقلبة لهطول الأمطار وتغيرات مناخية مستمرة.

يقدر عمر بدور، مسؤول مناخي رفيع المستوى في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تلقيح السحب يمكن، في أحسن الأحوال، زيادة هطول الأمطار بنسبة 15% فقط إذا كانت الظروف مواتية. وقال: « هذا غير كافٍ ».

في قلب أزمة المياه في المغرب يكمن نموذج للتنمية الزراعية أفضَل الصادرات على الصمود. »

عبد الجليل تخيم، الناطق الرسمي باسم المنصة البيئية المحلية “نشافة”.

في الوقت نفسه، المغرب يوسّع مشاريع تحلية المياه، خصوصًا في مناطق الدار البيضاء وأكادير. لكن الجماعات المحلية تحذر من أن هذه إجراءات مؤقتة.

يقول عبد الجليل تخيم من منصة “نشافة” (كلمة من الدارجة تعني “جفت”)، وهي منصة محلية تركز على رفع الوعي بقضايا تغير المناخ: « في قلب أزمة المياه في المغرب يكمن نموذج للتنمية الزراعية أفضَل الصادرات على الصمود ».

منذ أوائل الألفينات، تحولت السياسة الحكومية نحو التحرير الاقتصادي، مع التركيز على المحاصيل عالية القيمة مثل الطماطم والتوت للسوق الأوروبية. عمّق “المخطط الأخضر للمغرب” عام 2008 هذا التوجه، مستثمرًا في الري بالتنقيط والبذور المحسنة وراثيًا لزيادة الإنتاج والعملات الأجنبية.

لكن هذا النموذج همش الزراعة المعتمدة على الأمطار – العمود الفقري للزراعة الكفافية في جبال المغرب وواحاته. وقد تم استبعاد محاصيل الحبوب وغيرها من السلع الأساسية التي كانت مركزية للأمن الغذائي، واعتُبرت منخفضة القيمة.

حتى أن تقنيات توفير المياه كان لها تأثير متناقض؛ فقد أدى الاعتماد الواسع عليها إلى استخراج مفرط للمياه الجوفية، مما يفرغ الطبقات المائية بسرعة تفوق معدلات تجددها، بحسب “نشافة”.

قال تخيم: « معظم الدعم الحكومي استفادت منه الشركات الزراعية الكبرى، مما مكن ممارسات تستهلك كميات كبيرة من المياه، بينما تُرك الفلاحون الصغار خارج المعادلة. ورغم أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المدعوم لا يُستهلك محليًا، بل يُشحن إلى المتاجر الأوروبية ».

نادراً ما تصل الأرباح إلى المجتمعات الريفية التي أصبحت آبارها تجف.

تؤكد “نشافة” أن المغرب بحاجة حاليًا إلى تحول فلسفي: بعيدًا عن الزراعة الموجهة للتصدير، ونحو الزراعة الإيكولوجية والممارسات المستدامة المحلية المتجذرة في معرفة أولئك الذين زرعوا هذه الأراضي لأجيال.

قال تخيم: « أنظمة المشاركة التقليدية للمياه، والمحاصيل المقاومة للجفاف، والمزارع الصغيرة، لا تحمل فقط تنوعًا جينيًا، بل إرثًا من الصمود ».

في بلد يُعتبر فيه هطول الأمطار علامة ومعلومة خوارزمية، قد يعتمد المستقبل على شراكة غير مريحة: أقمار الرباط الصناعية، الصامتة والدقيقة، التي تمسح الجو العلوي؛ والفلاحون الجبليون، الذين يقرؤون الغيوم كما فعل أسلافهم.

بينهما ليس فقط مسافة، بل طريقة مختلفة من المعرفة. ومع ذلك، يرى الخبراء البيئيون أن المغرب قد يجد طريقه للخروج من أزمتها المناخية في تلك المساحة الهشة، ليس من خلال التحكم في السماء، بل بتعلم التعايش مع تقلباتها.

بسمة العاطي / منصة أمواج ترجمة / كوسموس ميديا

يمكن الاطلاع على هذا المقال في نسخته الأنقليزية على منصة أمواج

تم إنتاج هذا المقال في إطار الدورة الأولى من زمالة « أمواج » الإعلامية لعام 2025.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

amwaj-alliance.com/media/early-career-journalist-fellowship/